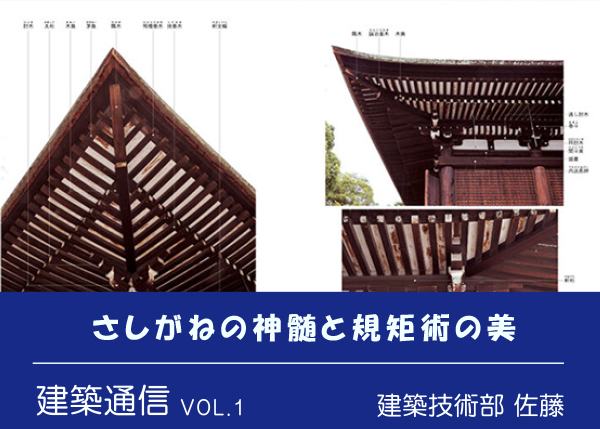

「さしがねの神髄と規矩術の美」★建築通信★

建築通信

私が建築の仕事を始めたときに、これはすごいと思った建築道具を紹介します。

それは大工の三宝の一つと言われる『さしがね』です。

L字の形で長い方と短い方がある金属製のものさしのことです。かねじゃく、まがりかねなどとも呼ばれ、単に直角に線を引くだけではなく、たくさんの用途があります。

歴史も古く約1000年以上前に聖徳太子がさしがねを中国から持ち込み、当時の大工に広めたと言われています。

その用途は

①材料に線を引く(墨付けする)

➁測る(寸法を取る)

③曲線を引く

④屋根勾配や筋交端部のカット線を引くなどあらゆる角度の墨付け

⑤丸太からとれる柱(正方形)の大きさを測る

⑥円周の長さを測る

⑦深さを測る

⑧割り切れない長さを等分する

⑨正八角形をつくる

調べだすと、紹介しきれないくらい用途があります。

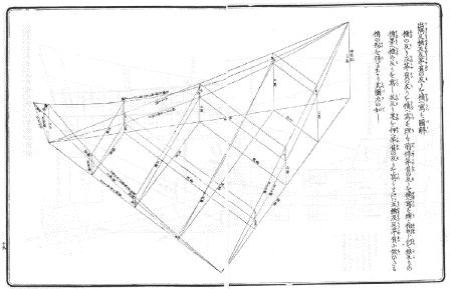

このさしがねを使いこなす技が規矩術(きくじゅつ)です。

神社仏閣などの反り上がった軒先、複雑な木組み、立体幾何学的なむずかしい作図を

必要とする建物には、さしがねを使った伝統技法

規矩術(きくじゅつ)が使われています。

規矩術に比べれば、これまで紹介してきたことは、ほんの序の口。

本格的に知ろうとすれば、ずっと奥深い世界があります。知れば知るほどに、さしがねの凄み、また規矩術を駆使した日本の伝統建築技術が如何に素晴らしいものであるかを再認識しました。

ぜひ神社仏閣などを、訪れた際は上を見上げてみてください。

きっとどこかにさしがねを使った技法があるはずです。

◆◇◆ 建築技術部 佐藤 ◆◇◆

▼お問い合わせは

・㈱渋沢 フリーダイヤル TEL.0120-81-4230(受付:平日8:00-18:00)

・㈱渋沢 ホームぺージ お問合せページ

0120-81-4230

0120-81-4230